信息网络传播视听节目许可证:1105110

浙公网安备 33090302000108号

浙公网安备 33090302000108号

主办单位:舟山市普陀区融媒体中心(区广播电视台)

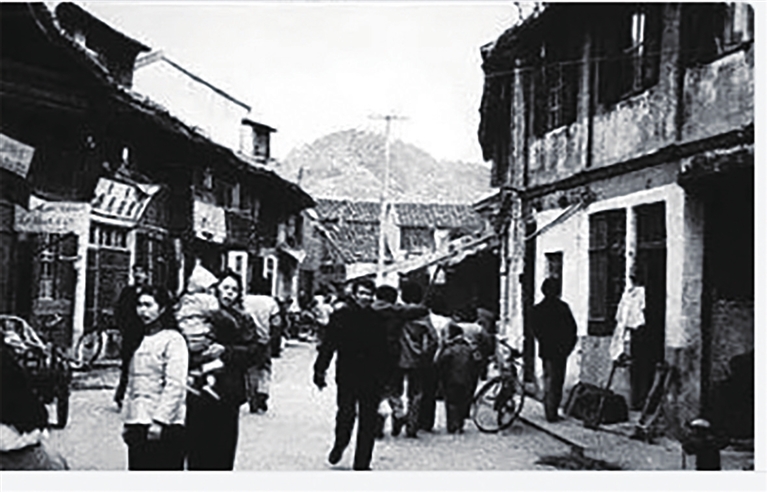

风从宫墩山坳吹来,裹挟着海鲜的咸香。西头北安路的车流声渐远,东头中大街的喧嚣隐约可闻。这条傍着宫墩的坡路延伸的缪家塘路,短短数百米,却承载着渔港数百年的市井记忆。

“这条路的名字,老辈人有两种说法。”在缪家塘路摆摊修鞋的王夫根师傅今年82岁,他放下手中的锥子说:“一种说法是这里原先住的都是缪姓人家;另一种说法更有意思,跟清初的定海县令缪燧有关。沈家门能逐步发展成安稳渔港,他主持修建的海塘起到了重要作用。”

翻阅史料,缪燧在康熙年间任定海县令期间,主持修建了沈家门的东横塘与西横塘。这两道海塘抵御海潮,让滩涂变成了可以泊船居住的安稳之地。百姓感念其功德,在宫墩山东侧修建了缪公祠堂,久而久之,“缪公堂”就被叫成了“缪家塘”。

“现在年轻人大多只知道路名,不晓得背后的故事了。”王师傅望着石板路说,“这缪家塘以前可是渔港的要道,渔民买渔具、办婚事,都得从这儿过。”

路西头近北安路处,一栋两层木结构老房静静伫立。这里曾是沈家门有名的贳器店“洪同昌”,专营婚丧喜庆器物的出租。从新娘的花轿礼服,到宴席的戏台杠箱,再到待客的餐具,一应俱全。渔港人家重视排场,“洪同昌”的生意因此长盛不衰。

如今坐落于缪家塘路40号的普陀博物馆,其前身是“黄泉源”商行旧址。1942年,福建籍的黄德财四兄弟在此开设商行,将宅邸命名为“四德新邨”,取四兄弟名字中的“德”字,既彰显家族团结,也寄托着生意兴隆的愿景。

时光流转,昔日的商行已变身博物馆,但这座老建筑仍在延续着它的使命。馆内的“渔都风情展”通过实物、老照片与场景复原,生动展现着渔都沈家门的历史变迁。

“每到暑假,来参观的人特别多。”博物馆工作人员缪璐说,“有家长带孩子来认识渔具,也有游客专程来了解渔文化。作为本地人,看到家乡文化被认可,心里很自豪。”

二楼展厅里,朱家尖居民张宜均俯身给侄子讲解船模的构造。“家里有人从事与船相关的工作,我也是在海边长大的。”她说道,“带孩子来,是想让他了解家乡的传统文化,知道沈家门是怎么靠着这片海发展起来的。”

从博物馆出来,拐个弯就是缪家塘路45号的“奶奶家小吃店”。这家经营了三十年的老字号,如今已成为普陀区小有名气的网红店,但店里依然保持着最初的味道。

招牌“芥菜年糕”是刻在舟山人记忆里的老味道。选用新鲜荠菜与本地年糕,用红烧技法慢焖,酱油的咸鲜与白糖的微甜完美融合,年糕软糯中带着嚼劲。“现在不少新客人是看了推荐来的,但老客人更多。”店主舒桂叶阿婆说,“有的从小吃到大,现在又带着孩子来,就像走亲戚一样。”

从定海专程赶来的虞函颖是该店的忠实粉丝:“自从沈家门搬走后,还是一直惦记这个味道,要说‘芥菜年糕’,肯定是这家最正宗。”

这条老街的故事还有很多:“同善医院”的救死扶伤、老杨剃头店的手艺温情、环卫工人勤恳的身影……岁月流转,虽然不少老房已拆除,但北侧尚存的半数建筑,仍在木质窗棂、青砖黛瓦间,轻诉着往昔时光。

宫墩山的风依旧吹拂,渔港的炊烟照常升起。缪家塘路静静地守护着沈家门的记忆,将这份向海而生的故事,娓娓道来。