信息网络传播视听节目许可证:1105110

浙公网安备 33090302000108号

浙公网安备 33090302000108号

主办单位:舟山市普陀区融媒体中心(区广播电视台)

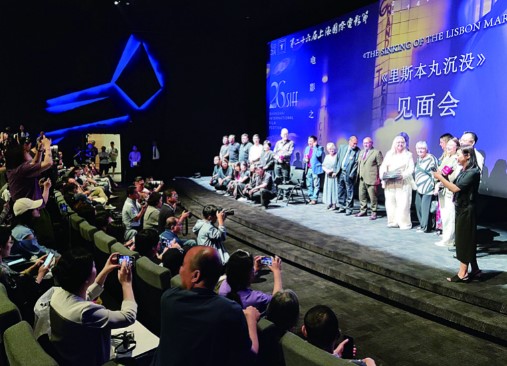

“现场啜泣声此起彼伏,因为它太动人了,拍摄这部电影我们整整花费了8年时间。”作为《里斯本丸沉没》纪录片的策划人之一,胡牧主要负责剧组在舟山部分的策划指导。在6月14日影片首映会后,他深情回顾起幕后的艰辛过程。

不知道多少次,胡牧陪同剧组深入东极各个村庄,从村民口中,一笔一划记录下那些鲜为人知的故事。他们与时间对抗,一点点打磨掉覆盖在历史上的斑斑锈迹,最终将这些珍贵的记忆编织成一部完整的纪录片。这个深埋在胡牧心中近20年的愿望,终于实现了!

早在2005年的时候,“里斯本丸”沉船事件鲜有人知,即使在当时的舟山本土,大家也只是隐约知道有这样一个故事。

2005年5月9日,是世界反法西斯战争胜利60周年。在前往东极的客船上,胡牧与几位朋友自发组织了一场对“里斯本丸”沉船事件的纪念仪式。当客船驶入东极附近海域时,胡牧一行人宣读纪念词,还在纸上写下悼词和希望记录这段历史的心愿,装进飘流瓶,放入海中。在海浪的一起一伏间,漂流瓶带着他们真切的感情漂向远方。

似乎是冥冥中的天意,当日客船的船老大,正是营救英军战俘的东极渔民后人。船老大得知胡牧他们的来意后,大方分享了自己家族长辈们曾经参与营救英军战俘的故事,详细描述了那个动荡时期的情景,和渔民们的勇敢行为。这些珍贵的第一手资料,对于胡牧他们来说,无疑是无价之宝。

由于当时他们乘坐的是客轮,不能偏离航线,胡牧提议,请船老大在东极附近海域找到一个最靠近当时“里斯本丸”沉船位置,报出坐标,并鸣响汽笛。“嘟——”沉闷的渔船汽笛声响起,仿佛是与不远处的“里斯本丸”对话,又仿佛是当时还年轻的胡牧一行人,对深埋海底的英军战俘英魂,许下一句深重的承诺。

胡牧说,那一刻,他咬紧牙,在心里暗下决心,总有一天,要让这段尘封的历史重见天日,让更多人了解这段历史和战乱年代里人性的善良。

2017年,导演方励找到了当时研究“里斯本丸”沉船事件历史的胡牧。一番沟通下,两人一拍即合,决定要挖掘“里斯本丸”的沉船历史,把它拍成电影。

“这条复原历史的电影拍摄之路,难!”方励感叹道。由于历史久远,许多当事人已经离世,留下的线索寥寥无几。为了尽可能还原历史的真实面貌,剧组必须找到那些还健在的英军战俘,或是他们的后人。方励等人不辞辛劳地四处追踪寻迹,甚至跨越国界,前往英国进行实地调查。2018年,他们更是在英国的多家报纸上刊登寻人信息,希望能够引起更多人关注,找到那些隐藏在时间深处的记忆。

经过几年不懈努力,在民间和政府的共同努力下,方励等人终于陆续找到了300多位英军战俘的后人。这些后人不仅提供了宝贵的口述历史,还带来了许多珍贵的文物和照片。通过他们的帮助,剧组得以逐步揭开这段历史的神秘面纱,还原那段惊心动魄的历史真相。

1942年10月1日凌晨,“里斯本丸”被美军潜艇“鲈鱼”号发射的鱼雷击中。日军驱逐舰和运输船赶来救下日军官兵,但船上日军转移的同时,残忍地封闭了关押战俘的3个货舱舱口。

然而,在这场危机中,出现了一群意想不到的英雄——东极渔民们。他们没有选择袖手旁观,而是勇敢地展开了一场救助行动。他们冒着巨大风险,在海上救下384名落水的英军战俘,并将躲过日军搜捕的3名英军战俘藏匿在海边隐蔽的石头洞中。每日冒着被日军发现的危险,悄悄地为战俘们送去食物和水,守护这些异国士兵。

“英俘后代曾坦言,以当时日军残忍行径,如果一旦渔民们藏起来的英军战俘被发现,就是毁村屠岛之祸。”胡牧说,越深入了解这段故事,越能深刻感受到那段历史的残酷与人性的温暖。这温暖就是源于那些朴实的东极渔民们,他们以生命做赌注,在生死抉择面前,毅然坚持人性的勇敢与善良。

“《里斯本丸沉没》纪录片只是一个开始,它让这段催人泪下的故事成为中英友谊的永恒见证。”胡牧的声音里充满了对那段历史的感慨与敬意。

电影首映现场,中英两国观众像家人一样相拥而泣、互相抚慰。这一幕幕真实的反应向世界证明:人类真正的友谊与情感不受任何文化、语言、距离甚至时间的限制。同时,也展现了中英两国人民在战乱年代中结下的深厚友谊。