吕泗洋捕黄鱼

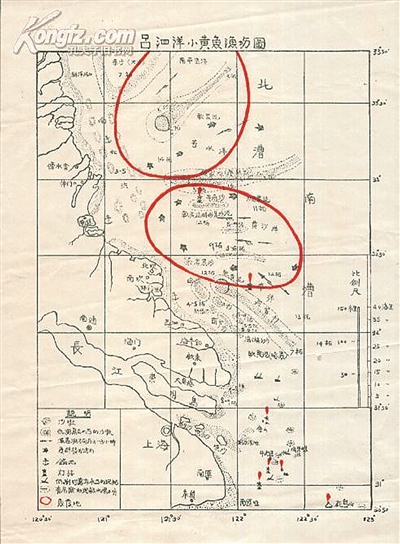

春汛捕捞小黄鱼,是舟山渔民的传统生产劳动。每逢清明和谷雨前后,舟山渔民就要扬帆出海,挥师北上到佘山洋渔场。为了扩大捕捞作业范围,开辟新渔场,也为了验证机帆船对网能否捕黄鱼,机帆渔船试验小组商量,决定兵分两路:一路由“机渔”501/502号船和众多木帆船一起坚守佘山洋渔场,一路则由我的“机渔”505/506号船和“机渔”503/504号船去开辟吕泗洋渔场。

小黄鱼有三个汛期,中秋前后至立冬称“早冬汛”,春分至清明称“南洋旺风”,清明至立夏称“北洋旺风”。“北洋旺风”汛期的渔场主要位于吕泗洋。吕泗洋,是长江口外江苏境内的一处渔场,每年“北洋旺风”,成群成群的小黄鱼,一批批从外海进入到渔场来产卵,形成全国规模最大的捕鱼汛期。

1955年春汛,我率渔船首次赴江苏北部吕泗洋试捕小黄鱼,第一网撒在长江口沙洲渔场。不久,便见网袋浮起,鼓鼓囊囊的网内一片金黄。我们在陌生的沙洲渔场的沙沟间,随着潮涨潮落,来回捕捞,大的网头几十担,小的网头也有十几担。我和渔民兄弟们在激奋和喜悦中忘记了疲倦,日夜作业。鱼舱满载了,卧舱也满载了,舱面甲板上也铺得无缝隙了。短短的五六天,我的对船上就装载了近千担(约50吨)小黄鱼。那些在佘山洋作业的船只一听到我船的喜讯,马上转战吕泗洋。我很快过完了鲜,马不停蹄立即回赴吕泗洋,和兄弟渔船继续赶小黄鱼旺汛。

那个春季渔汛,“机渔”505/506号船获得了1534担(76吨)小黄鱼的高产,随行的舟山渔船也普遍获得了大面积的丰收。我不仅获得了在吕泗洋渔场机帆捕捞小黄鱼的生产技术和经验,而且迈出了舟山乃至浙江渔民开发利用吕泗洋渔场大、小黄鱼资源的第一步,打破了舟山人在吕泗洋渔场历来皆以张网作业为主的传统习惯,首创了机帆渔船对网捕捞的新型作业方式。

此后,舟山渔民大规模集体北上,1000多对渔船“追鱼”至吕泗渔场。连续3年,舟山渔民在吕泗洋捕获的小黄鱼年均产量达2.7万吨,其中1958年,我首创机帆船对产11300担(565吨),破万担纪录。

逃离“阎王关”

出海打渔,最怕的是风云突变。在吕泗洋,我也遭遇了一辈子难忘怀的悲伤一幕。

1959年4月,吕泗渔场小黄鱼鱼发很好,一潮可捕80担~90担,好的有100多担。闻讯,两千余艘舟山渔船,再次组队浩浩荡荡“追鱼”北上。那年那月,吕泗洋云集了江、浙、闽、辽、沪五省市的渔船和冰鲜船5000余艘。

连日的丰产,使得舟山的渔船和其他各地数千艘渔船一起,在4月10日那晚选择了夜锚洋地。

深夜,海面上狂风骤起,暴雨倾盆。从海底翻起来的“虎爪浪”,如墙似山,带着厉啸扑向渔船,压顶而过。“快把鱼扔掉,网拔掉。”我顾不上抹脸上的“混合水”,掌着舵指挥船员把舱中的鱼货全部倒入海中,以减轻重量增加渔船浮力。

风浪追击着渔船,一路肆虐而来。无情的“捣底浪”像魔鬼的巨手,托起船底,左传右递、忽高忽低,在洋面上玩起了击鼓传花的生死游戏。渔民晕了,渔船也都晕了。借着隐隐的“渔光”,我看到洋面上被渔民扔弃的除了鱼货和渔具外,还有许多桅杆、船舵、橹等重要船部件。

天一亮,吕泗洋面上空布满了黑厚云,一种不祥的预感顿时从我心中生起。果然,上午10时,风浪继续增强到9级以上,风向由东南转为正东风。“快把偎船的人接过来。”我对船员们大喊。偎船是艘靠篷帆、橹桨航行的木帆船,在狂风恶浪中如片豆荚,危机四伏。然而风浪太凶恶,我多次靠近偎船救人时,都被硬生生地分扯开,几个浪头后,偎船就失去了踪影,我眼巴巴地看着偎船上连我亲弟弟在内的7名船员遇难。

无暇心痛,承受着失去同船弟兄们的痛苦,我继续驾船在浪尖波谷中冲浪强行。只要跑过风浪,就能生还,就能把自己船上的弟兄带回家去。“快去起篷。”我当机立断,在阎罗殿里讨性命,我只有使一个狠招,一个险招。暴风天起篷,稍有不慎,就会翻船。但船在机器动力和篷帆风力的驱动下,航速加快,安全回港的几率更大。能否成功,取决于船老大的航海经验。船员们身贴甲板在爬行中支起篷架,渔船加速前行。

终于,我带着网船船员逃离了阎王关,回到了舟山。而且,由此我也从多次吕泗洋的生产作业中获得了透过潮水看沙沟的本事。“别人的船进吕泗洋容易被搁住,忻阿来的船从沙沟驶过也不会搁。”当年的一些船老大这样评价我。吕泗渔场与舟山渔场的海域情况不同,舟山海滩大都比较平缓,沙质细软。但吕泗洋海面辽阔,海域复杂,沙沟纵横,又缺乏良好的避风港口。只有落潮时才能看到沙沟,陌生人不知道到底哪里有沙沟,渔船经风浪颠簸,一上一下在坚硬沙滩上跌撞而发生崩裂、翻沉和解体,就莫名其妙遇难了。而我知道,沙有高高低低,还有沟,船到沟中就没有事了,浪也没了。但如果船在沙顶上,碰到落潮船就被浪覆没了。船航行到吕泗洋面,什么地方有沙沟,朝什么方向,驶多少时间可以弯进去,这些我都得熟记在心。这恐怕也是我能够带领船员脱险的缘故。

“渔民教授”

我在海洋渔业捕捞中积累了丰富的生产经验、作业技术和海洋知识,尤其是我摸索出来了一套科学的“机帆渔船对网捕鱼技术”。根据季节、气候、海况变化,根据不同鱼类习性,摸清鱼类洄游规律,判断鱼情鱼发,抓住渔汛旺期,熟悉渔场地形、山岩礁沙、潮流变化,正确判定鱼类集群区,鱼发范围,鱼发中心;根据鱼类喜在外海高温高盐水(南流)、近岸冲淡水(沿岸流)及黄海冷水团(北流)交混区,海潮形成流隔处集群特点,多择米水色、大清色水隔(流隔)、潮流方向较好处下网;又依机帆船型变化,改革网具,改进操作方法,下网时船位、潮流、深度、方向、网膛准确,航速适宜,精心操作,技术熟练,多获高产。

作为第一对机帆船船老大,我多次受邀到青岛、广州、宁波、奉化、温岭、洞头等地授课讲解,赴蚂蚁岛传授机帆船捕捞技术,帮助山东、江苏等渔区指导渔船定型、捕捞技术、网具改革。我讲授的“机帆船对网捕捞技术”,由省、地、县及大专院校、科研单位进行整理、录音、编辑并出版发行,变成了大专院校的教材,对于指导沿海各地机帆渔船作业生产,提高渔民技术水平,提高机帆渔船捕捞产量,推动海洋渔业机帆化发展,起到了重大的作用。

我自己没有在学堂里上过一天学,读过一天书,大海竟成了摔打我、磨炼我并教育我成长的真正大学。“渔民教授”,可能是我用毕生心血、经验、智慧与汗水缔造的一个奇迹,是千万个渔民、渔业科研技术人员、海洋水产院校师生和渔区干部职工的一致认同。1957年,我还被浙江省海洋水产试验所聘为特约研究员。

特约研究员的头衔可不能虚挂呀,我在渔具和捕捞技术方面的探索和追求从未止步过。针对“机渔”505/506号船的性能优劣,我决定以此为基础,重新设计建造一对新型机帆船,将原来二帆式船型扩大为三帆式船型,并抬高船首以防进浪;加深吃水线以增加船舶载重能力和提高稳性,降低船尾舷以利操作;取消龙门档,以增强回转灵活性;加长桅后舱,及在后鳖壳上再增建一个小鳖壳以增加床位,改善船员居住条件等。其中取消龙门档和增加小鳖壳,成为浙江机帆渔船的原始模式,直到第三代“机渔”505/506号船问世,机帆渔船的船型才开始基本定型。

1955年夏季大黄鱼汛结束后,沈家门水产技术指导站举办了全体船员业务学习班,传授航海海图、计算机航程等基础知识,帮助渔民掌握现代航海基本技术。我在加强自身理论学习,提高技术水平的同时,还结合自己在机帆渔船对网捕捞作业中的经验体会,与渔民兄弟们相互交流,共同提高。

舟山地委、专署和浙江省水产局对沈家门水产技术指导站总结的机帆渔船试验的成功经验非常重视,及时地推广应用,推动了渔业机械化的快速发展。1956年,舟山专区机帆渔船达到24对,温州专区9对,宁波专区3对;截至1958年冬,舟山已有机帆船253艘;到1960年,舟山机帆渔船达到695对;1978年,增加到3975对,全省达到9433对;1988年,仅舟山的机帆渔船即达到10266对。

1963年我出席省劳模代表会,获丰产奖状、奖章,被评为地、县先进生产者。

1973年夏,著名数学家华罗庚来舟山推广机帆船柴油机转速与燃油“优选法”,我被荐任沈家门镇优选法推广组长,华罗庚教授还特邀我赴杭州介绍经验。1974年,我回浙江省海洋水产研究所任原职。1978年被列为该所正式职工,后调任省渔业指挥部技术顾问,提出不少关于保护水产资源,开发新渔场的见解。1985年退休。